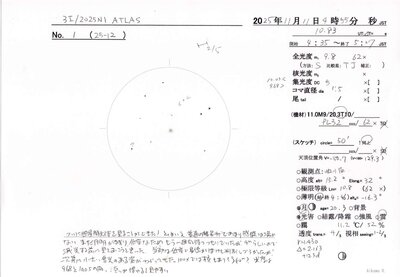

ついに恒星間天体を見ることができた!とはいえ、普通の彗星状であまり感慨は湧かない。まだ月明が残り、低空なためもう1週間待つつもりでいたが、9等級らしいので減光する前に見ておこうと思った。当初は低空で星像がぼやけ判別しづらかったが、次第に小さい集光のある姿がわかってきた。100倍では核もありそう(10等)。光度は9.68等と10.05等の間。淡いが慣れると見やすい。

3I/ATLAS IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx 3I 2025 11 10.83 S 9.8 TJ 20.3T10 62 1.5 5 ICQ XX AIK

2025年11月11日4時55分(TZ=+9)の小数表記:10.82986UT = 10.83066TT (ΔT=69s)

r=1.430au Δ=2.163au

t - T = +12.3days(近日点通過から12.3日経過)

α=13h01.5m δ=-4°42'(2000.0)

α=13h02.8m δ=-4°50'(視位置)

高度 alt=15.2°/方位角 A=107.7°(東南東)

太陽離角 Elong◉=32.4°

位相角 β=21.8°

太陽の方向角 =115.3° 太陽の反対方向(尾の方向)=295.3°(2000.0)

天文薄明始=11日4時46分 太陽高度 alt◉=-16.3°

天頂方向角 V=-50.7°(北から東回り) / V+180=129.3°(天頂が下の画像は、この数値を反時計回転で北を上にできます)

月齢☽=20.31 月離角 Elong☽= 75°(地心) 月高度 alt☽=77.0°

軌道の元期:20251121 (観測日は元期から-10.2日経過)

絶対等級M1 = 8.1等(1auからの光度)

1.5'のコマ実直径 = 14.1万km(月軌道円の0.2倍)

参考:彗星の位置における1秒角の大きさ=1569km