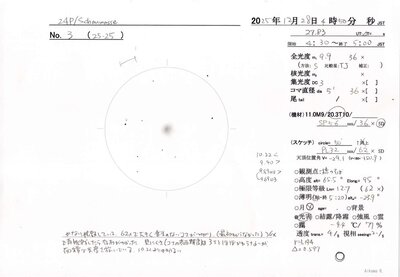

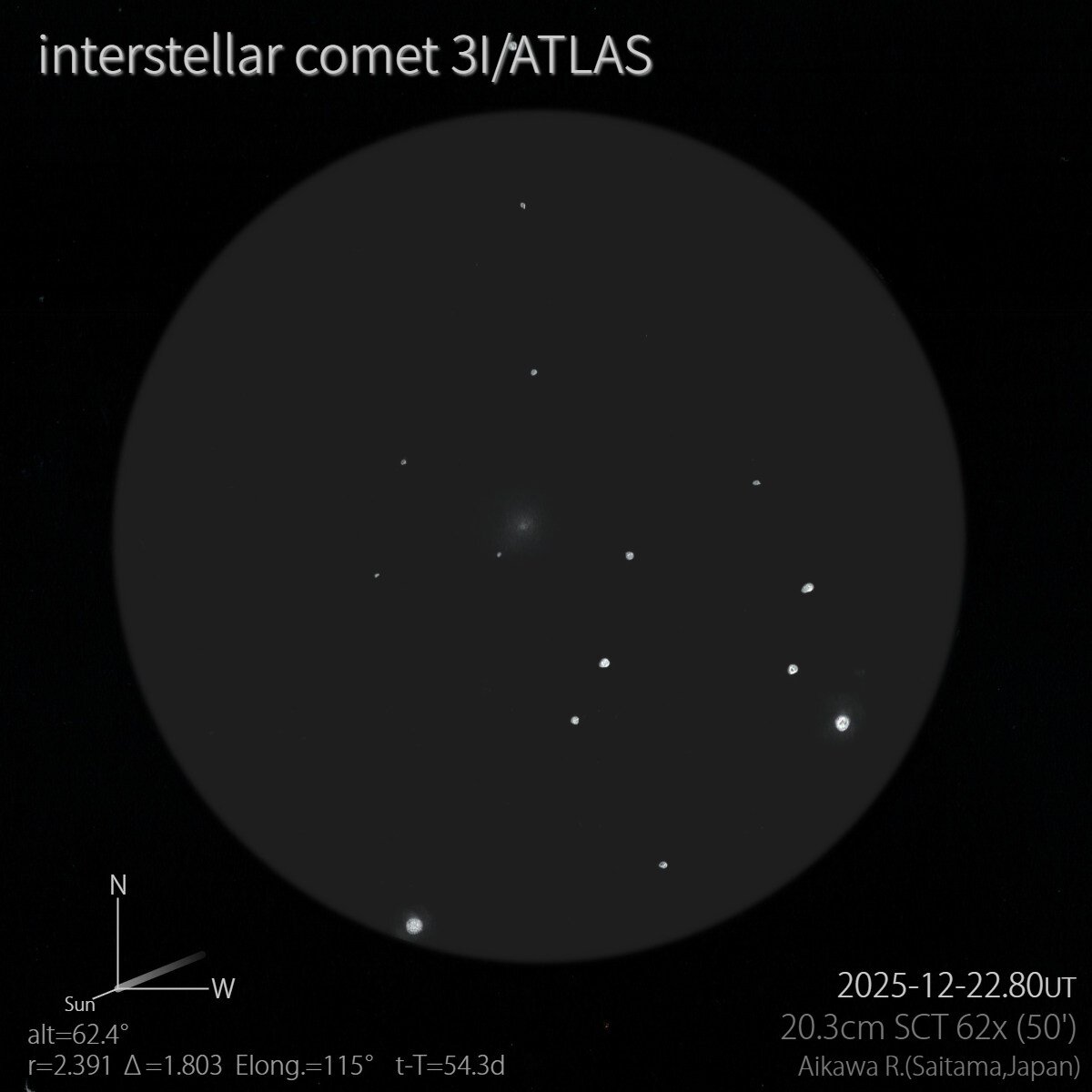

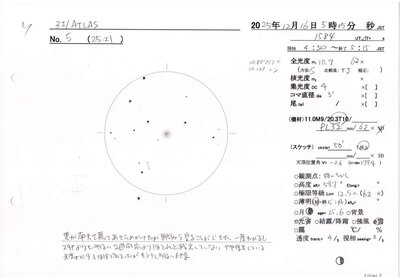

南中にちかく、ベランダから見れるようになった。1ヶ月前よりやや淡くなったが、20cm36倍でかすかに淡く大きい姿がわかる。近くに11等微星。わずかな中央集光。光度は近くの10.1等星とほぼ同じ、10.2等星よりわずかに明るい。9.5等星よりやや暗い。62倍ではかえって見にくくなる。

このサイトについて。

2006年開設、2013年5月再建。自分が見た天文現象(主に眼視&スケッチ)をただひたすらあげていく感じで。彗星とか、小惑星による恒星食とかに興味があるようです。昔のスケッチあげたり懐古趣味にも浸りたいかと。更新情報は@akwr2でも。

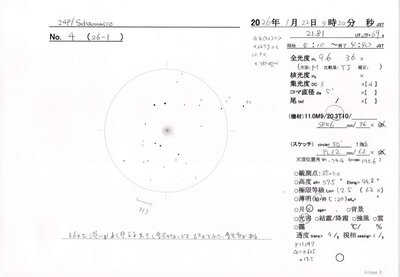

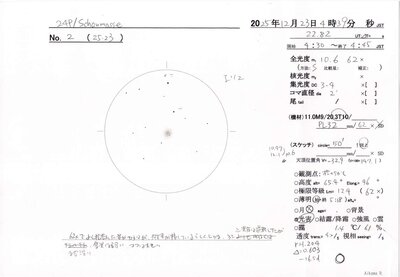

かなり拡散している。20cm62倍で大きく集光のないコマがわかり、最初はわからなかった36倍で再挑戦したら存在がわかった。見難さ(コマの表面輝度)は3Iとほぼ変わらないが、面積で光度を稼いでいる。10.22等星よりは明るい。

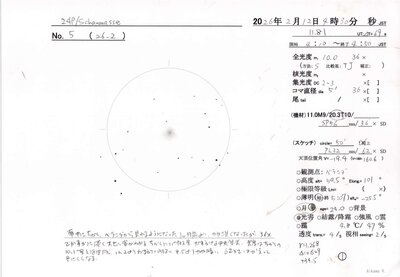

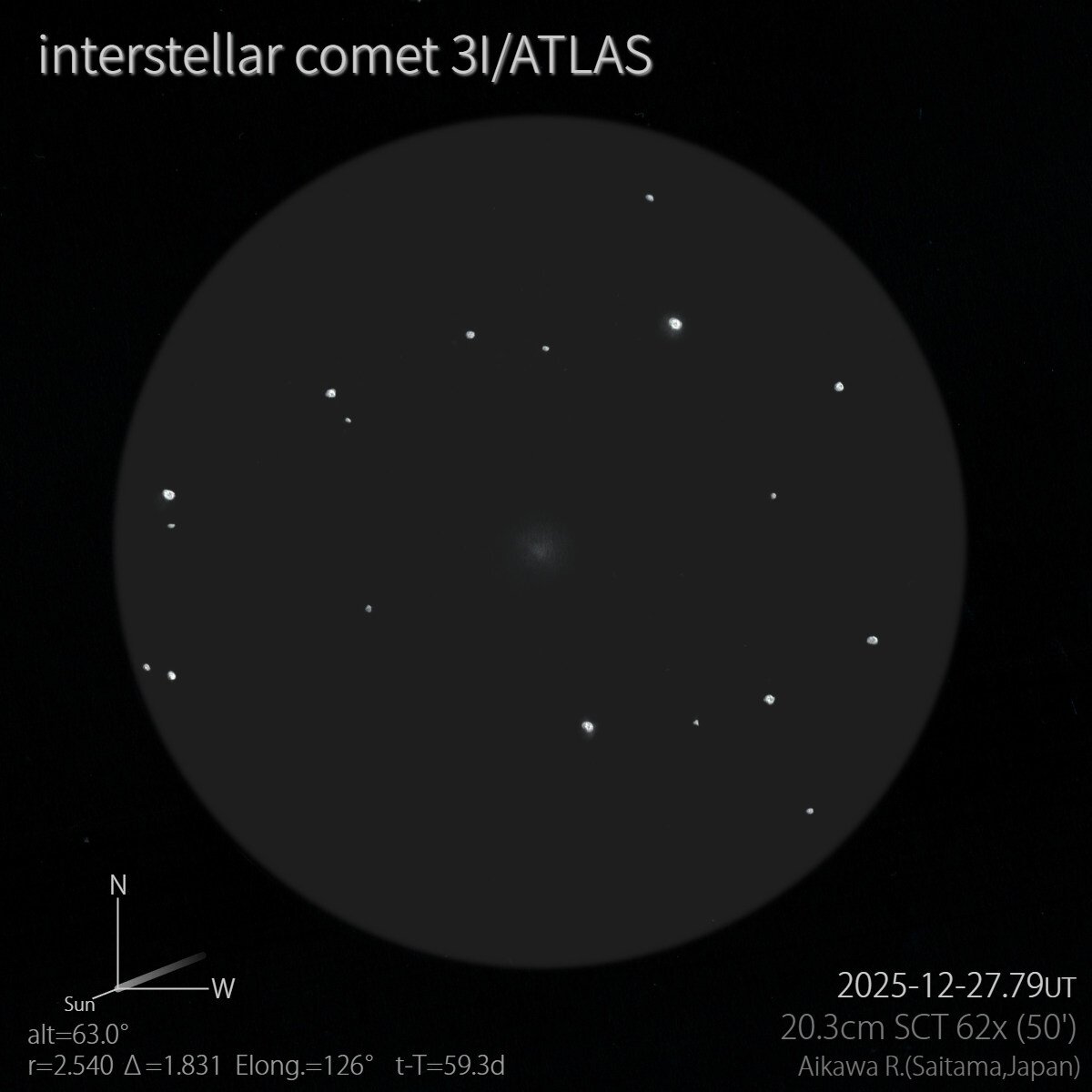

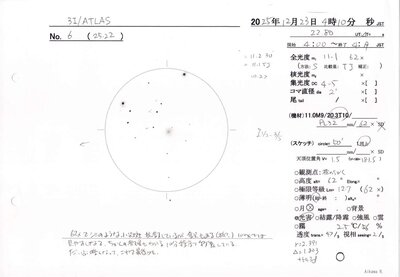

先週に比べさらに淡くなったが、まだ20cm62倍でわかる。大きく拡散したコマ。集光は弱くなった。光度は11.1等星とほぼ同じかやや暗い。11.4等星よりは明るい。100倍で、コントラストが上がったためか、だいぶ見やすくなった。

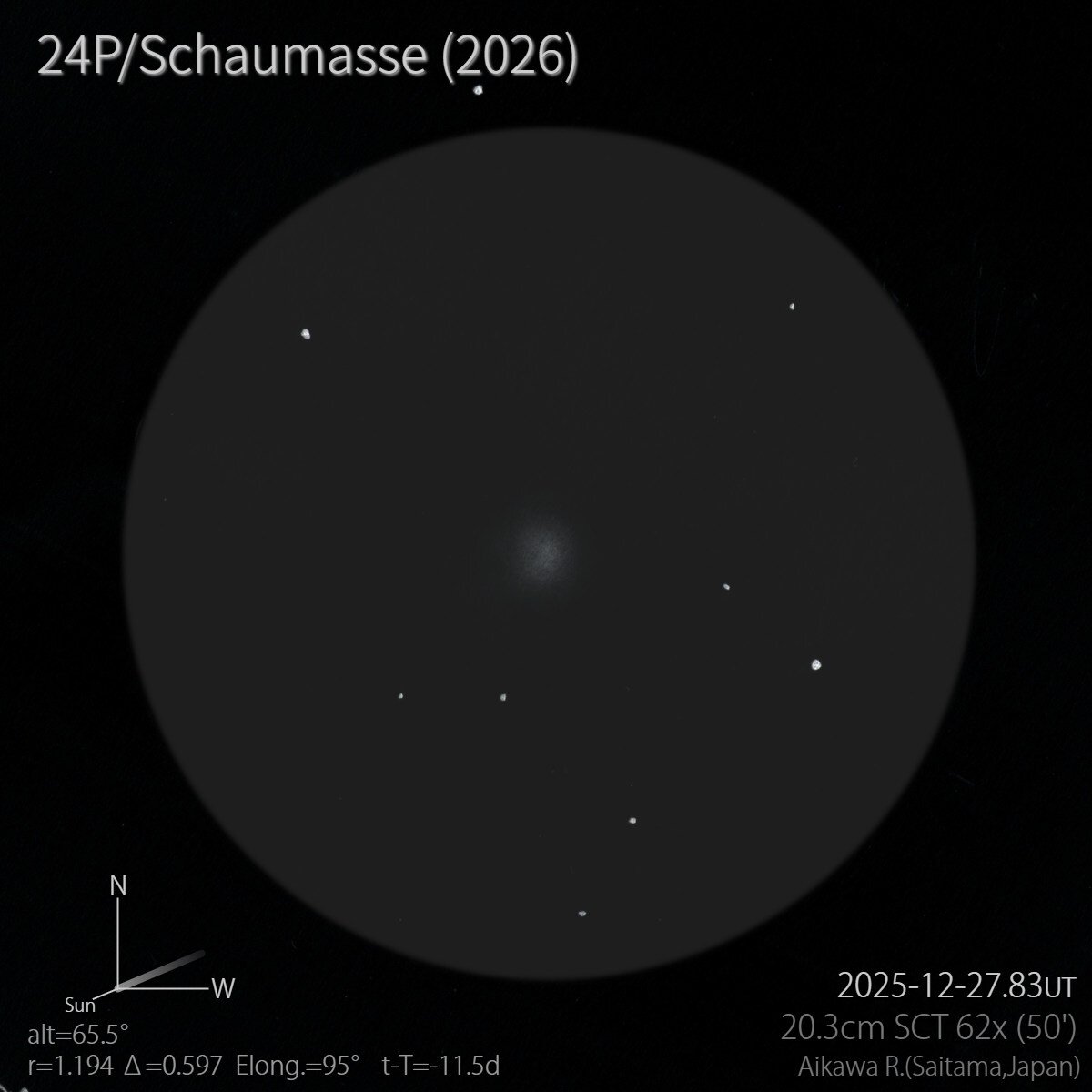

20cm62倍でよく拡散した姿がわかるが、微星が接しているらしく邪魔。3Iと光度は逆転したがまだ淡い。集光は弱い。コマは大きい。

20cm62倍でシミのような小光斑。拡散しているが集光もある(核?)。100倍では見やすくなる。ちかくの微星もわかる。10分程度で移動している。だいぶ暗くなってこれで最後かも。

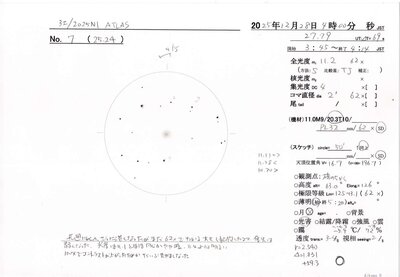

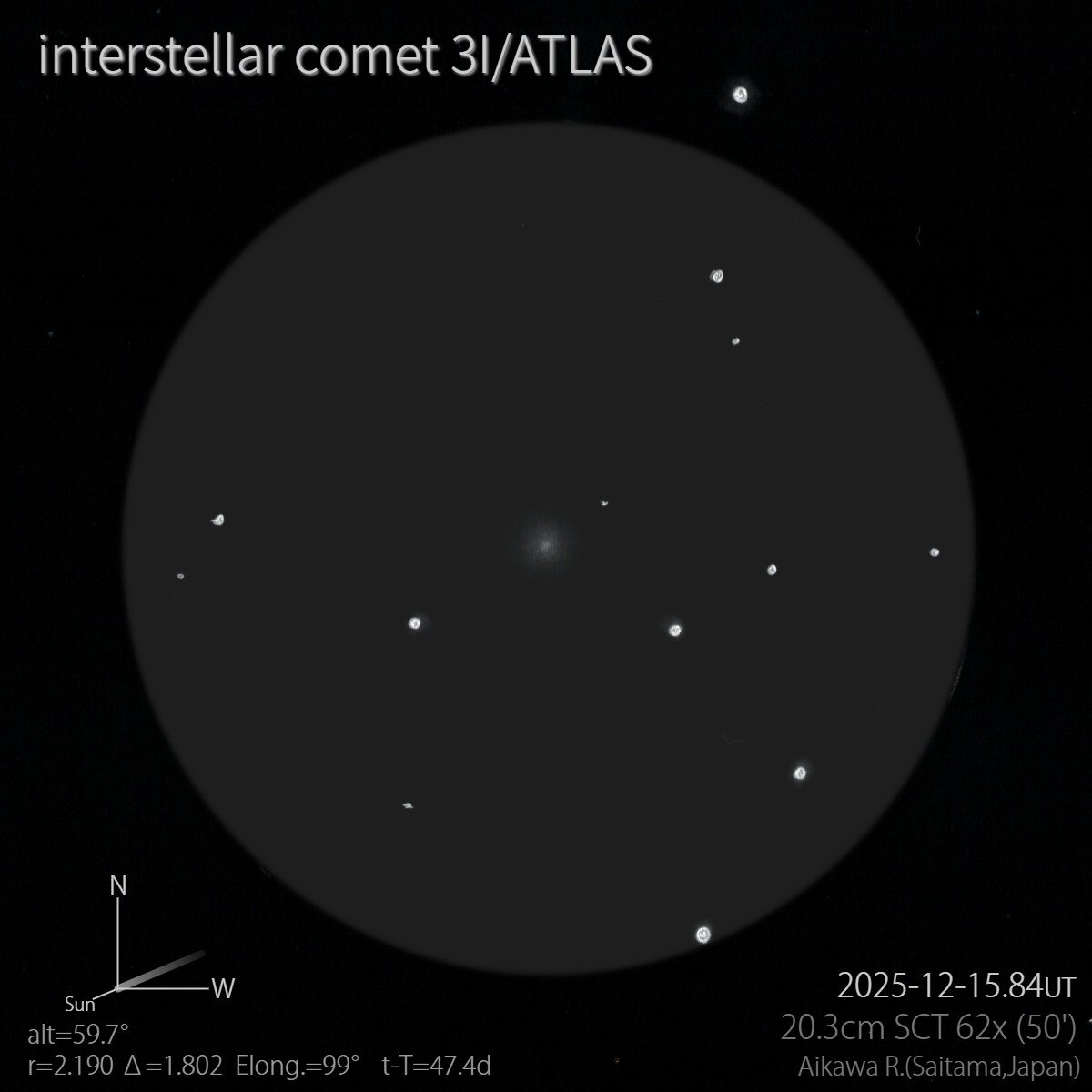

雲が南天を覆ってあきらめかけたが、雲間から見ることができた。一度わかると24Pよりも明るい。2週間前よりほとんど減光していない。やや集光している。光度は10.9等星とほぼ同じとしたが、もう少し明るい印象。

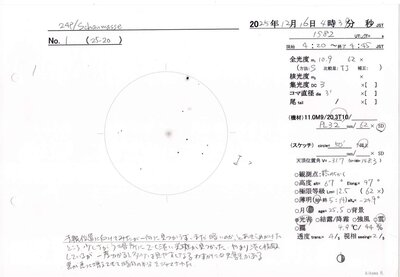

予報位置に向けてみたが一向に見つからずまだ暗いのかと諦めかけたところ、少し違う位置にごく淡い光斑が見つかった。やはり淡く拡散しているが、一度わかると多少は見やすくなる。わずかに中央集光がある。雲が急に増えてきて時間の半分を邪魔された。