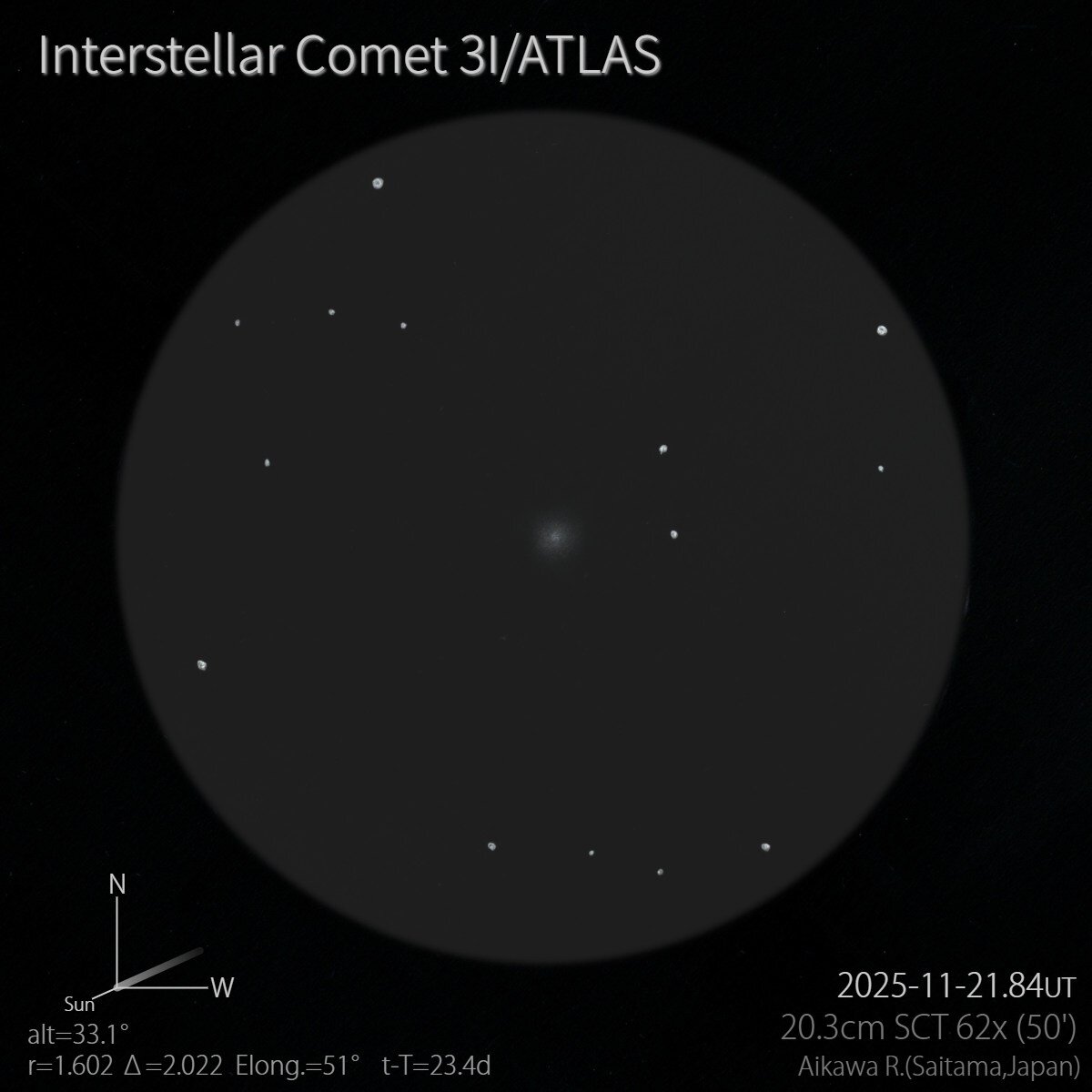

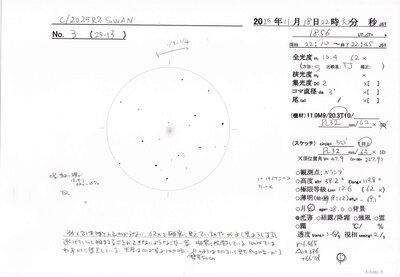

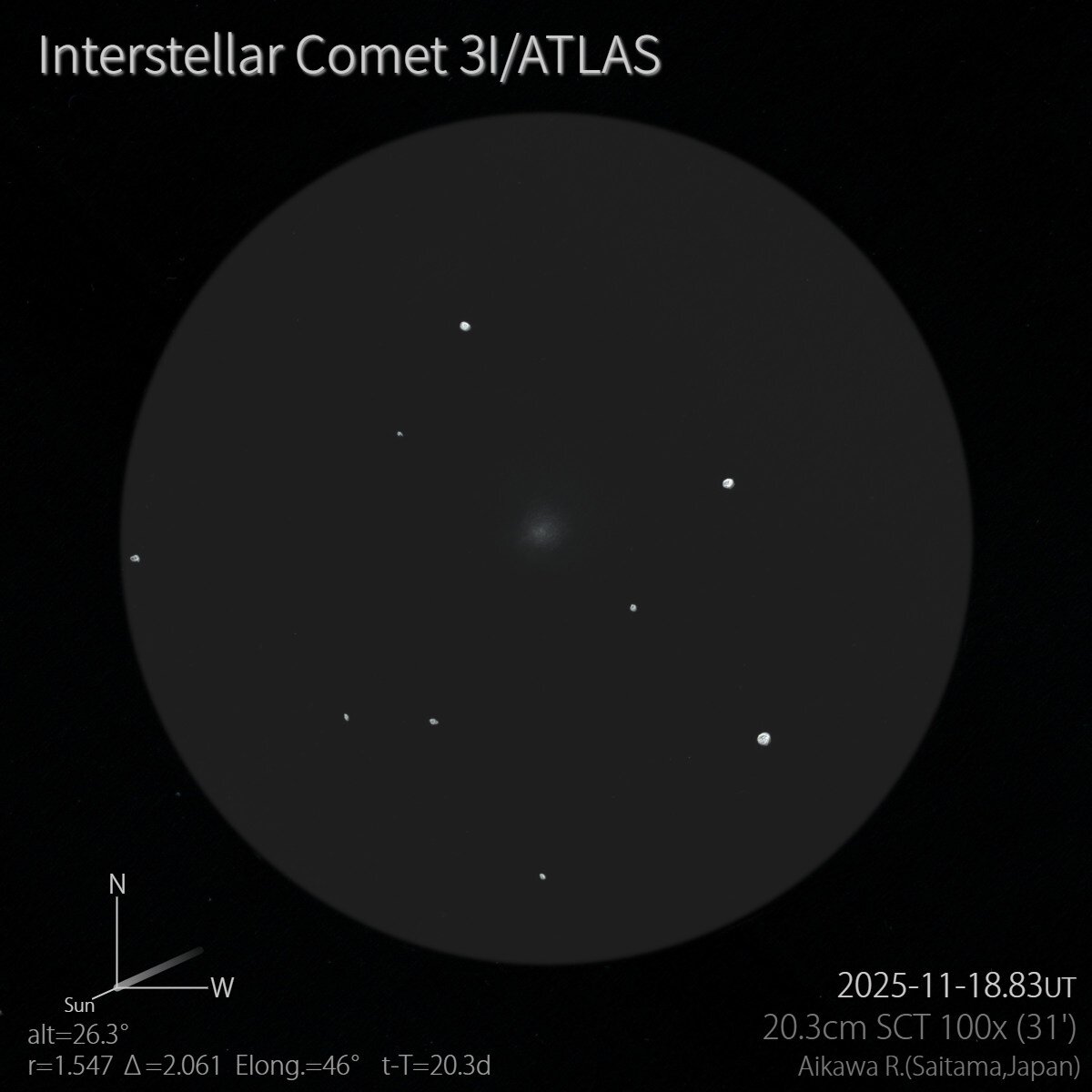

さらに拡散して集光は弱くなったが、高度が上がって見やすくなっている。20cm62倍の方が見やすい。光度は10.45等星とほぼ同じかやや明るい。

このサイトについて。

2006年開設、2013年5月再建。自分が見た天文現象(主に眼視&スケッチ)をただひたすらあげていく感じで。彗星とか、小惑星による恒星食とかに興味があるようです。昔のスケッチあげたり懐古趣味にも浸りたいかと。更新情報は@akwr2でも。

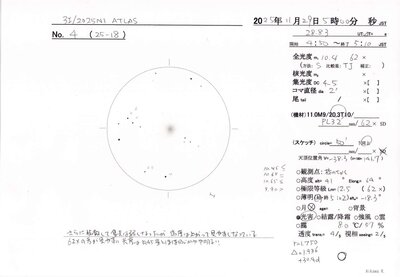

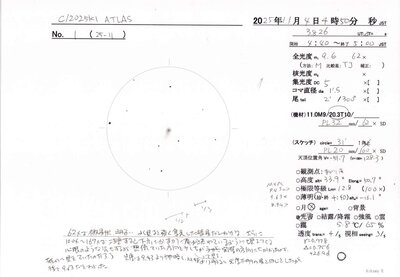

以前より淡くなった印象。20cm36倍では厳しい。62倍で小さく変形した雲片がわかる。集光は弱い。100倍で頭部に小さい核があるような?尾が伸びるのはよくわかる。

11月22日4:55に20cm36倍で9.8等(B,TJ)dia=2'、tail=6'。

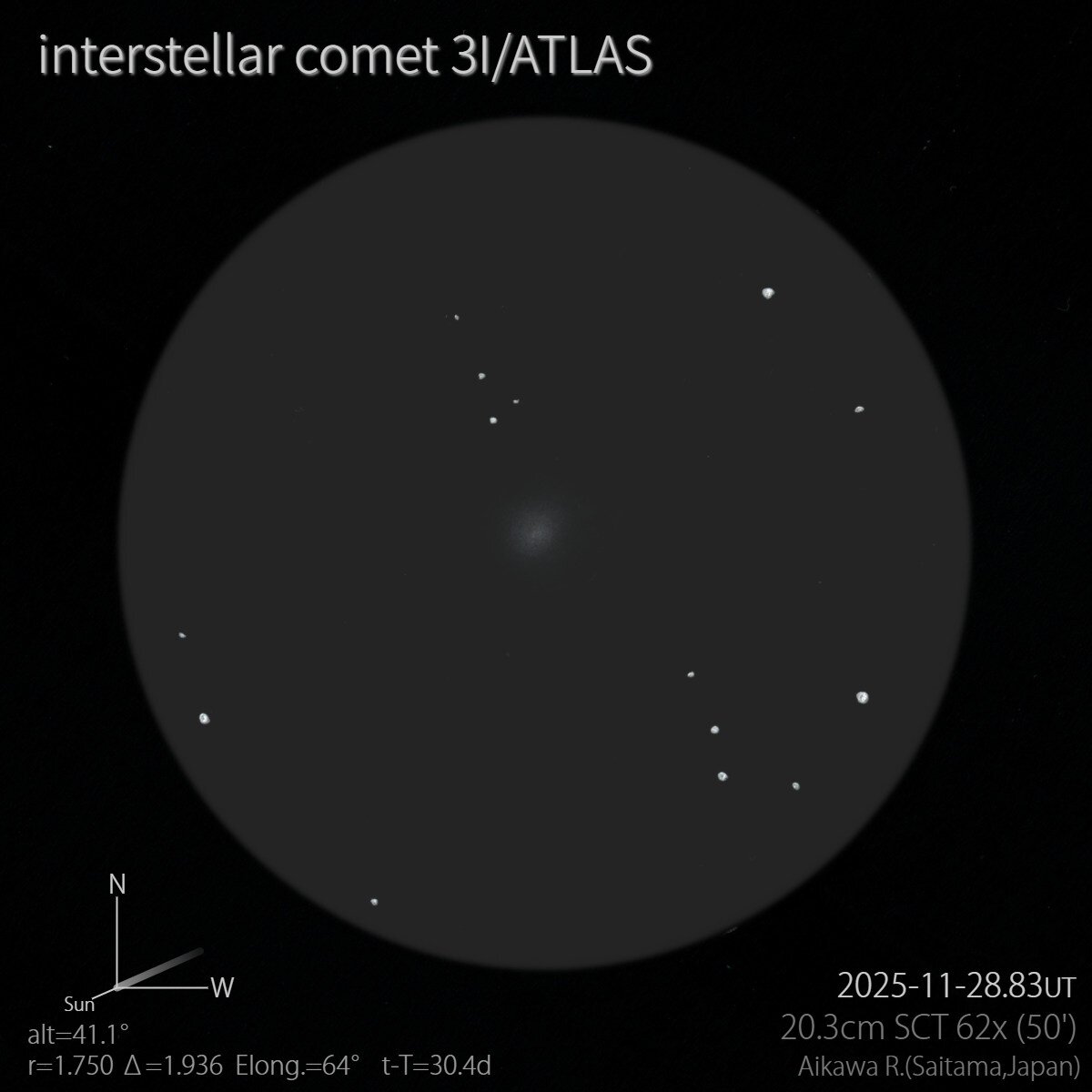

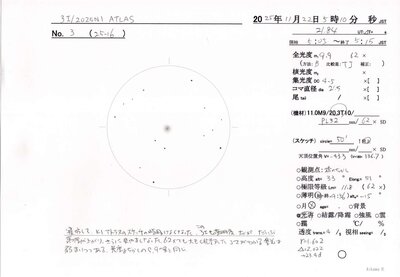

寝坊してC/2025 K1アトラス彗星のスケッチの時間がなくなった。この3Iも薄明後だがだいぶ高度が上がりさらに見やすくなった。20cm62倍でも大きく拡散したコマがわかる。集光は弱まりつつある。光度は近くの9.9等星と同じ。

前回より高度が上がり見やすくなったが、集光はやや弱まったように見える。普通の円形のコマの彗星で、やはり恒星間天体のようには見えない。光度は9.5~10.0等の間。

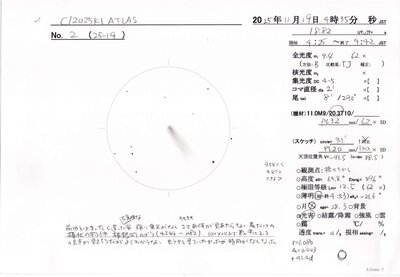

前回とまったく違った不気味な姿。強い集光がなく、そもそもコマ自体が見当たらない。尾だけの棒状の物体。棒銀河のよう(NGC4244やM82)。100倍以上で雲の中に2~3の光点が見えそうだがよくわからない。もう少し見ていたかったが時間がなくなった。

20cm36倍ではほとんどわからない。62倍で確実に見えているのだが、よく見ようとすると逃げていって掴まえることができないような淡い姿。非常に拡散している。100倍ではわずかに集光している。光度は10.2等星よりやや暗い。彗星近くの11.0等星よりは明るい(見た目は暗いが)。

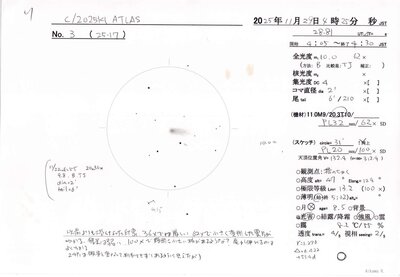

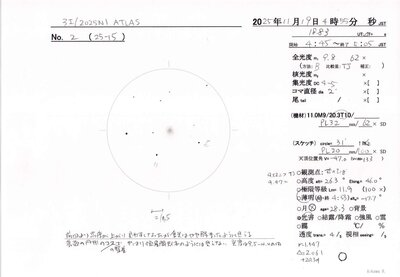

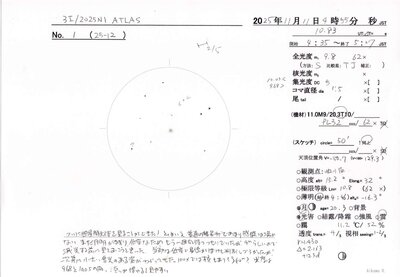

ついに恒星間天体を見ることができた!とはいえ、普通の彗星状であまり感慨は湧かない。まだ月明が残り、低空なためもう1週間待つつもりでいたが、9等級らしいので減光する前に見ておこうと思った。当初は低空で星像がぼやけ判別しづらかったが、次第に小さい集光のある姿がわかってきた。100倍では核もありそう(10等)。光度は9.68等と10.05等の間。淡いが慣れると見やすい。

20cm62倍で微星状、明るい。よく見ると強く集光した彗星だとわかる。さらに100倍~167倍で注意すると下方にかすかに尾が流れているようにも見えてくる。心眼のような気もするが、

想像予想していた方向と少し違って見え、実際の方向に近かったので確かに尾が見えていたのだろう。光度は9.43等よりやや暗く、10.48等より明るい。光度不明の星と同じとしたが、後で9.63等だとわかった。

(補足)COBSの観測データによると、ちょうど私が望遠鏡を向ける直前に小さなバーストを起こしたらしく、それまでの10等台から9等台に増光したようです。