2025年3月19日23時過ぎに起きた、小惑星(306)Unitasによる9.8等星TYC 0852−01122−1の食です。

この現象の予報は天文ガイド(2025年3月号)の記事で知りましたが、恒星が明るいとはいえ冬晴れの少ない3月の現象なのであまり期待してはいませんでした。ところが、当日は見事な晴天で透明度も良く、絶好の観測日和。仕事が遅い時間に終わるため、帰宅から現象まで30分の余裕もなくかなり慌ただしくベランダに望遠鏡の据付。高度が高いために、星が屋根にかかるのではと心配しましたが、なんとかベランダから見えて助かりました(前日は曇ってシミュレーションできなかった)。

実に3年ぶりの観測でしたが、幸いカンは衰えてないようで(と、思いたい)、現象直前に手動で導入、追尾開始(自動追尾装置が壊れてるので)。ほぼ予報通りに、一瞬光度のゆらぎがあったかと思うと星は消えていきました。減光中、12等の小惑星の明かりはわからず。出現は一瞬でした。3年ぶりの観測で、坂戸から川越に転居して以来、初の当地での減光観測ともなりました。

この現象では多くの箇所で減光・通過が観測されました。小惑星の真ん中が通ったはずの当地ではほぼ予報通りでしたが、南半分の地点ではモデルに反してことごとく通過し、離れた地点でごく短時間の減光が観測されたようです。衛星が回っているのかもしれません。

以下、記事の続きでメール報告文(一部抜粋・編集)

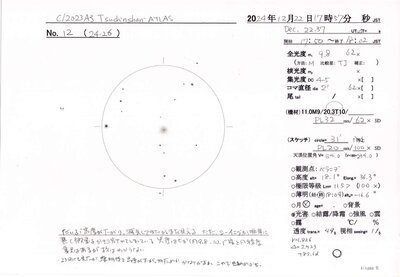

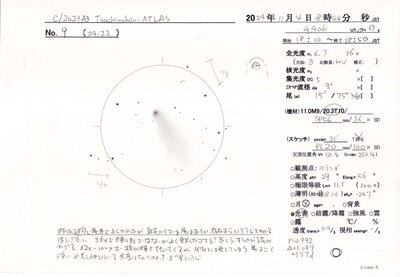

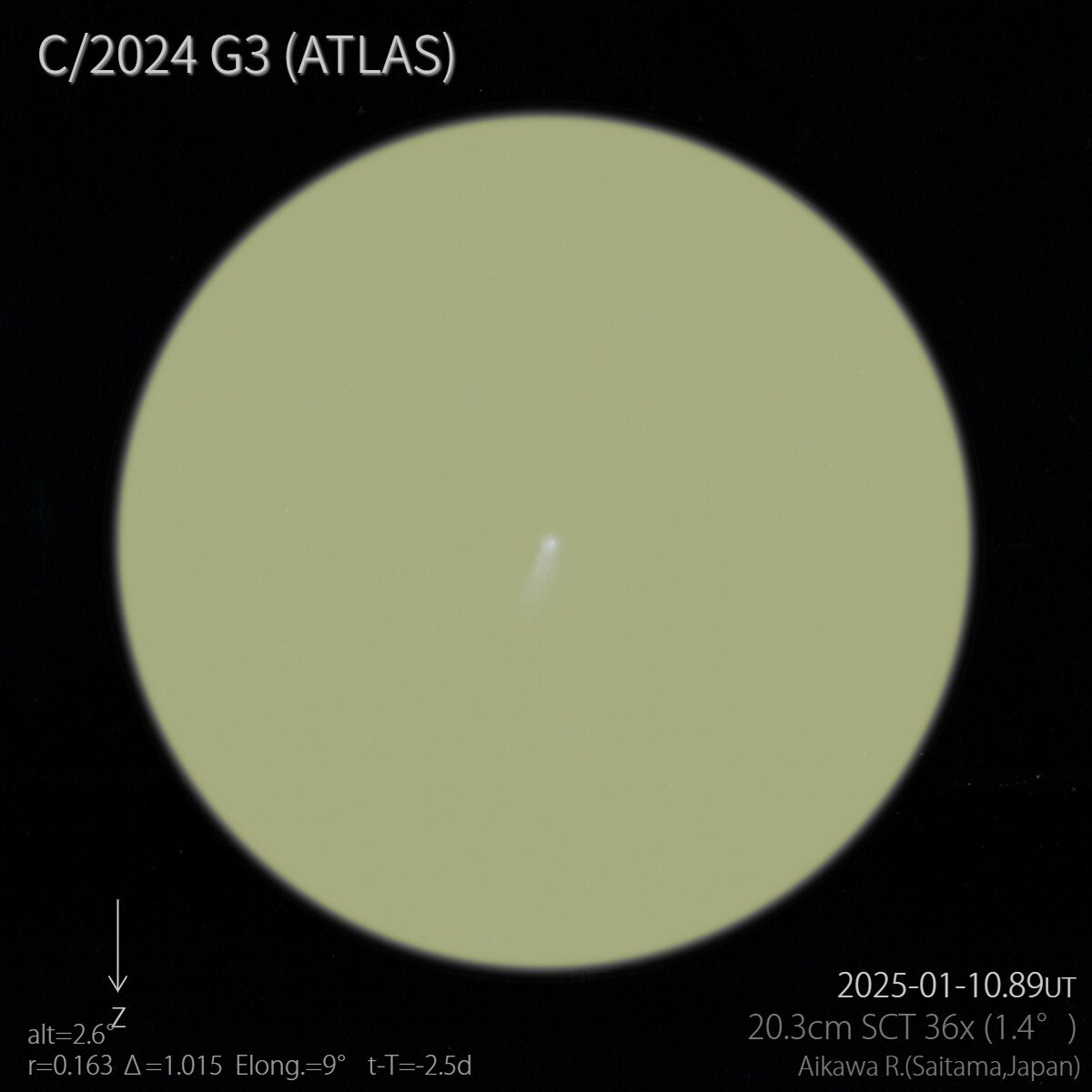

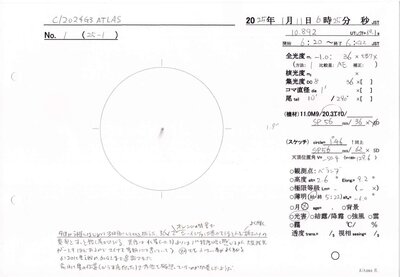

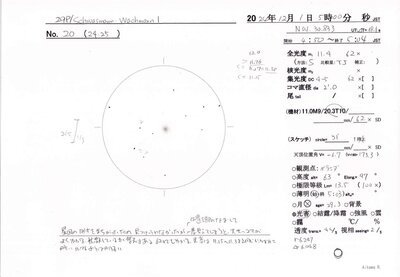

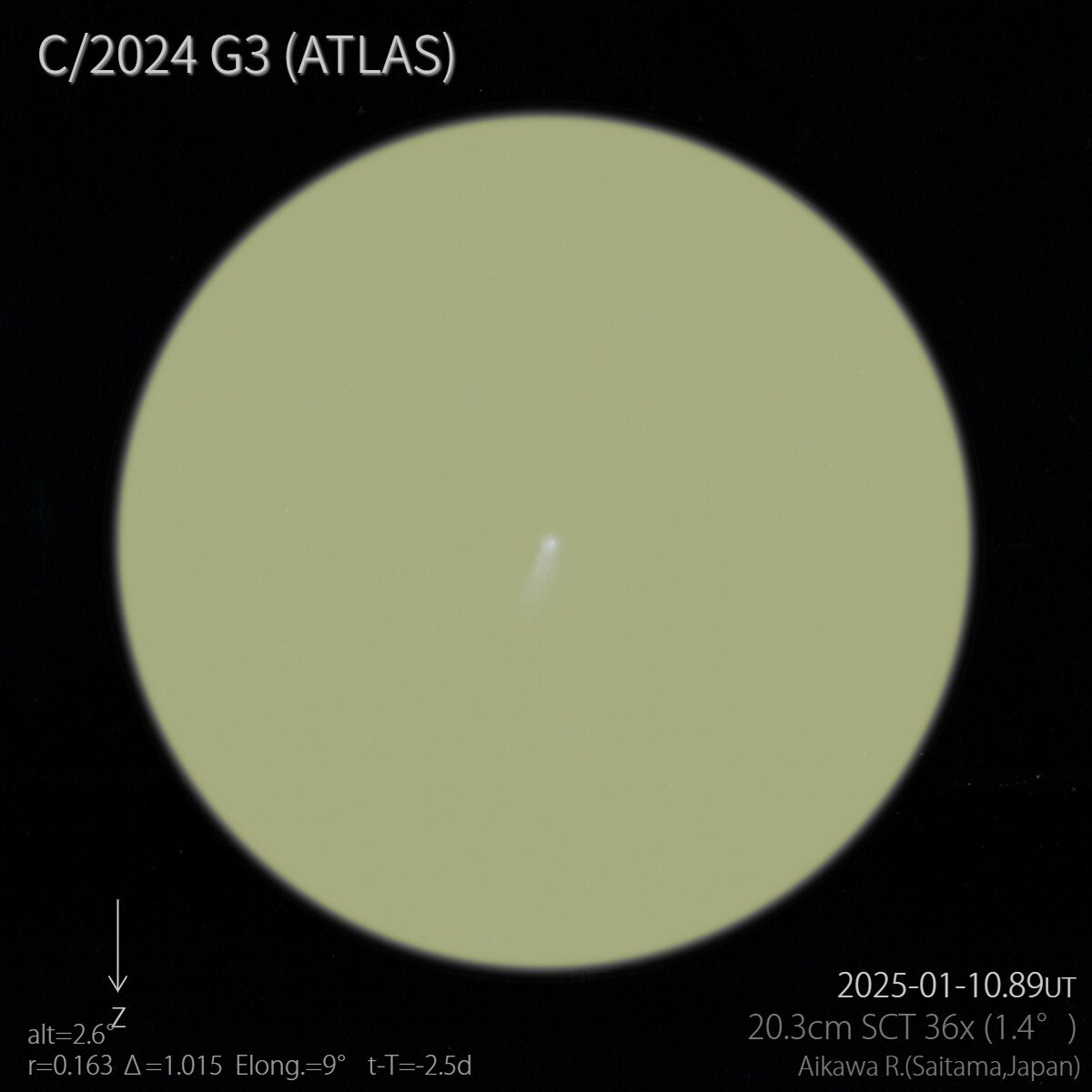

- 10.89UT m1=-1.0:, DC=8, dia=1', tail=10' (5.0cm双眼鏡 7倍)

9日から探し始めて3日目にしてやっと捉えた。20cm36倍でオレンジの背景でシーイングで潰れてほとんど核だけのよく輝く頭部と、すっと尾が伸びる様子がわかる。光度は水星(-0.3等)よりは1等程度暗く感じるが大気減光が-1.9等ほどあるのでマイナス等級には達していそう。5cm7倍双眼鏡でも小さい尾がよく分かる。6:20に見え始め、6:42まで追跡出来た。

前日に星の位置(からす座)で方向を確認していたのが好奏したようだ。

(追記)スケッチでは視野に見えていた電線や建物の屋根を省略していますが、実際には電線の隙間から覗き見るような感覚でした。

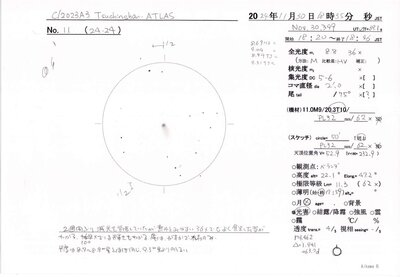

望遠鏡にiPhoneを押し当てて撮影(動画の切り抜き)

望遠鏡にiPhoneを押し当てて撮影(動画の切り抜き)

近日点後も夕空で1週間探し続けましたが、見つけることは出来ず、これが唯一の観測となってしまいました。

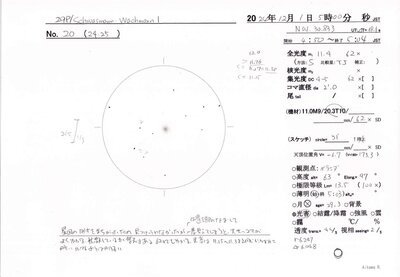

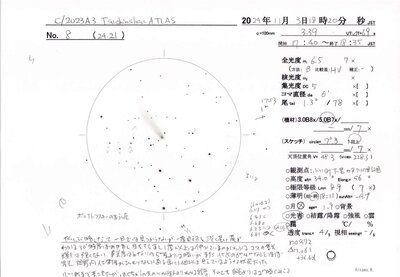

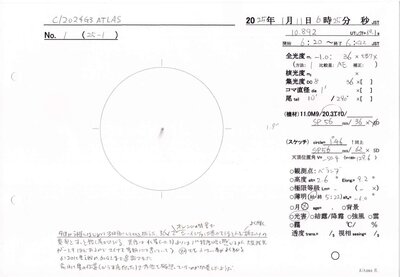

- 30.83UT m1=11.4, DC=4-5, dia=2.0' (20.3cmシュミットカセグレン 62倍)

星図の日付を間違ったため見つけられなかったが、位置を調べ直して一度見えてしまうと、大きいコマがよくわかる。拡散しているが集光はある。20cm62倍でもわかる。光度は11.15~11.38等星と同じかわずかに暗い。11.76等星よりは明るい。

(補足)2024年11月初めにバーストを起こしたあと、11月下旬に再バーストを起こしたようです。私にとっては2011年以来3年ぶりの観測。

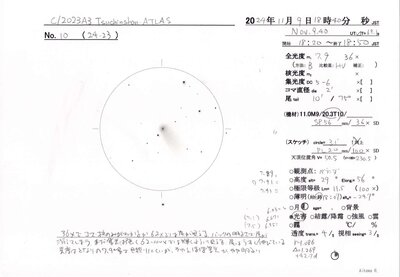

望遠鏡にiPhoneを押し当てて撮影(動画の切り抜き)

望遠鏡にiPhoneを押し当てて撮影(動画の切り抜き)